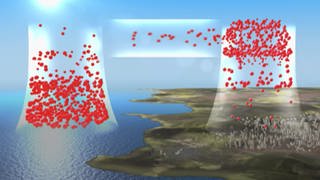

Im Unterschied zur Stromerzeugung in Atom- oder Kohlekraftwerken ist die Erzeugung von Strom aus Sonne und Wind abhängig vom Wetter. Umso wichtiger sind der Transport und die Speicherung der gewonnenen Energie. Dafür sollen in Deutschland in den nächsten Jahren Stromtrassen von mehreren tausend Kilometern Länge entstehen, die den Strom von dort, wo er gewonnen wird, dorthin bringen, wo er gebraucht wird. Windenergie wird zum Beispiel eher im Norden des Landes, an den Küsten oder in Offshore-Windanlagen gewonnen. Ebenso wichtig für eine lückenlose Stromversorgung sind Techniken zur Speicherung der gewonnenen Energie, damit diese unabhängig von Wind und Wetter je nach Bedarf in die Stromnetze eingespeist werden kann.

Energie speichern in Pumpspeicher-Kraftwerken

Die in Deutschland am weitesten verbreitete Technik, um elektrische Energie in großem Maßstab zu speichern, sind Pumpspeicherkraftwerke (PSW). Die 26 größten kommen auf eine Gesamtleistung von 6.357 Megawatt (MW). Mit einer Leistung von 1060 MW ist das 2003 in Betrieb genommene Kraftwerk Goldisthal im Thüringer Schiefergebirge das größte Pumpwasserkraftwerk Deutschlands und eines der größten in Europa. Das drittgrößte steht am Schluchsee im Südschwarzwald. Vorteilhaft ist, dass die Kosten je gespeicherter Kilowattstunde Energie geringer sind als bei anderen Speichertechniken. Ein Nachteil von Pumpspeicherkraftwerken ist ihr großer Platzbedarf. Die Bedeutung der PSW wird in Zukunft dennoch zunehmen.

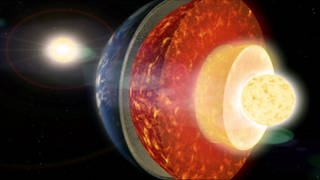

Bei einem Pumpspeicherkraftwerk wird Wasser mit, aus Sonnen- oder Windenergie gewonnenem Strom aus einem tiefen liegenden Becken in einen höher gelegenen Speicher - einen Stausee oder ein Staubecken - gepumpt. Steht aufgrund von Windstille oder mangelnder Sonneneinstrahlung keine Energie zur Verfügung, wird das gestaute Wasser in das tiefergelegene Becken geleitet. Dabei wird die Bewegungsenergie des Wassers mittels riesiger Turbinen unterwegs in elektrische Energie umgewandelt. So kann in nachfrageschwachen Zeiten ein Energie-Überangebot „geparkt“ und bei Bedarf in kürzester Zeit als elektrischer Strom wieder ins Netz eingespeist werden.

So funktionieren Batterie-Großspeicher

Eine andere Möglichkeit, Strom aus Sonne oder Wind zwischenzuspeichern, sind Batterie-Großspeicher. Dabei nehmen Akkumulatoren, also elektrochemische Systeme, Energieüberschüsse aus erneuerbaren Energiequellen auf. Wird aufgrund der Wetterlage wenig oder gar keine Energie erzeugt, können die Speicher die geladene Energie wieder an das Stromnetz abgeben. Ende 2020 waren in Deutschland insgesamt rund 175.000 Batteriespeicher – vornehmlich Lithium-Ionen-Systeme – mit einer Gesamt-Kapazität von 1.950 Megawattstunden und einer Leistung von 1.400 MW in der Datenbank der Bundesnetzagentur erfasst.

"Power-to-Gas" - so entsteht Wasserstoff

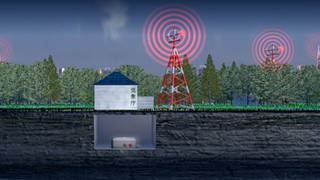

Beim "Power-to-Gas"-Verfahren wird überschüssiger, regenerativ gewonnener Strom in chemische Energie umgewandelt. Dabei wird Wasser durch Elektrolyse in seine Bestandteile Sauerstoff und Wasserstoff aufgespalten und unter Zugabe von Kohlenstoffdioxid methanisiert, also in Methan umgewandelt. Danach kann der grüne Wasserstoff als Gas ins Erdgasnetz eingespeist werden, damit er zur Wärmeerzeugung genutzt werden kann oder Elektroautos mit Brennstoffzellentechnik betankt werden können. Wasserstoff lässt sich problemlos in großen Mengen und beliebig lange speichern.

Im Mai 2018 gab es in Europa 128 Forschungs- und Demonstrationsanlagen in verschiedenen Stadien der Umsetzung oder Planung; 63 davon waren bereits in Betrieb. Ein Kritikpunkt sind die hohen Energieverluste bei Elektrolyse und Methanisierung. Nur etwa ein Drittel der aufgebrachten Energie bleibt bei der Rückverstromung von Gas aus erneuerbaren Energien erhalten. Im Juni 2020 hat die Bundesregierung eine „nationale Wasserstoffstrategie“ beschlossen, um mit Hilfe von Wasserstoff die Energiewende voranzubringen.

"Power-to-Heat" - Strom zu Wärme

Wie die anderen, so genannten Power-to-X-Technologien soll auch Power-to-Heat (deutsch Strom zu Wärme) helfen, periodisch anfallende Stromüberschüsse aus erneuerbaren Energien flexibler in das Stromnetz einzuspeisen. Die Technik an sich ist nicht neu. Auch Bügeleisen, Wasserkocher, Durchlauferhitzer und Wärmepumpen funktionieren nach dem Power-to-Heat-Prinzip. Neu ist - abgesehen davon, dass der Strom aus erneuerbarer Energie stammen soll - das Verfahren, die erzeugte Wärme zu speichern, um sie bei Bedarf wieder zu verstromen. Dabei wird in großen Tanks flüssiges Salz, das Wärme gut aufnehmen kann, auf 500 Grad Celsius erhitzt. So kann die Wärme in diesen Kesseln mehrere Stunden - in größeren Tanks auch mehrere Tage - lang gespeichert werden.

Wärme lässt sich leichter und kostengünstiger speichern als Strom. Später wird diese thermische Energie mit einer Dampfturbine wieder in elektrische Energie umgewandelt und z. B. bei sogenannten Dunkelflauten, also in Zeiten, in denen wenig Sonnen- und Windenergie zur Verfügung steht, in Nah- oder Fernwärmenetze eingespeist. Im Unterschied zu anderen Power-to-X-Technologien geht bei der Umwandlung kaum Energie verloren. Power-to-Heat-Anlagen gibt es in allen Größen, von wenigen Kilowatt bis zu mehreren Megawatt. Sie können je nach Bedarf einzelne Gebäude, große Industrieanlagen oder ganze Stadtviertel mit Wärme versorgen. Für Deutschland hätte die “Power-to-Heat”-Technik noch einen anderen Vorteil: Die noch existierenden Atom- und Kohlekraftwerke, die in den kommenden Jahren stillgelegt werden sollen, könnten in “Power-to-Heat” Speicher umgebaut werden.