Unser Körper kann Nährstoffe wie Eiweiße, Kohlehydrate und Fette nicht direkt aufnehmen. Deshalb zerlegt unser Verdauungssystem sie im Zusammenspiel verschiedener Organe in ihre Bestandteile, um sie dem Körper als Energie zur Verfügung zu stellen.

Das Verdauungssystem

Das Verdauungssystem ist - vom Mund über die Speiseröhre, den Magen und Darm bis zum Rektum - eine funktionale Einheit. Es umfasst alle Organe, die der Aufnahme, der Zerkleinerung und dem Weitertransport der Nahrung dienen, um diese zu verdauen. Verschiedene mechanische und chemische Prozesse ergänzen sich schrittweise, um das Essen in seine Bestandteile zu zerlegen und die darin enthaltenen Nährstoffe für den Körper verwertbar zu machen. Da der Körper diese Nährstoffe in ihrer ursprünglichen Form nicht absorbieren kann, spalten Enzyme Eiweiße in einzelne Aminosäuren, Kohlenhydrate (Mehrfachzucker) in Einfachzucker und Fette in Fettsäuren. So kann der Darm sie aufnehmen und dem Körper als Bausteine und Energiequelle zur Verfügung stellen. Neben dem Gastrointestinal- oder Magen-Darm-Trakt gehören auch die Leber und die Bauchspeicheldrüse zum Verdauungsapparat. Die Leber steuert Galle und damit die, für die Verdauung der Fette notwendige Gallensäure bei; die Bauchspeicheldrüse (Pankreas) produziert neben Enzymen auch ein Sekret, das den sauren Magensaft neutralisiert, der sonst die Darmschleimhaut angreifen würde.

Die Verdauung dauert mehrere Stunden, ist aber auch abhängig davon, was und wie viel wir zu uns genommen haben. Während Wasser weniger als eine halbe Stunde im Magen bleibt, kommt es bei fester Nahrung auf die Zusammensetzung an: Kohlenhydratreiches Essen wird schneller verdaut als Proteinreiches; am längsten dauert es bei fettreichen Speisen, die schwer im Magen liegen. Bis die Verdauung endgültig abgeschlossen ist und Unverwertbares über den Stuhlgang entsorgt wird, können bis zu 100 Stunden vergehen.

Die Etappen der Verdauung

Mund und Speiseröhre

Im Mund wird die Nahrung durch Kauen mechanisch zerkleinert und mit Speichel vermischt. Pro Tag schütten Drüsen bis zu 1,5 Liter Speichel aus; dieses sprichwörtliche „Wasser, das uns im Munde zusammenläuft“, macht den Speisebrei nicht nur geschmeidig, sondern enthält auch wichtige Enzyme wie z. B. Amylase. Die Zunge presst den Speisebrei gegen den Gaumen, was den Schluckreflex auslöst. Während das Gaumensegel verhindert, dass Essen in den Nasen-Rachen-Raum gelangt, verschließt der Kehlkopfdeckel den Eingang zur Luftröhre, damit das Essen nicht "in den falschen Hals gerät".

Durch die Speiseröhre, einen etwa 25 bis 30 Zentimeter langen, muskulösen Schlauch, wird die Nahrung mit wellenförmigen Bewegungen in wenigen Sekunden in den Magen gepresst. Das ist ein aktiver Vorgang, weshalb das Schlucken auch im Liegen oder im Handstand möglich ist.

Der Magen

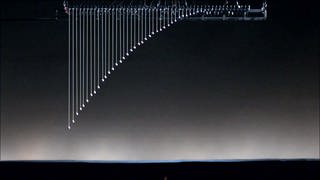

Der größte Teil des Verdauungsapparats ist der Magen-Darm-Trakt. In einer Reihe von mechanischen und biochemischen Prozessen, an denen verschiedene Organe beteiligt sind, speichert, verdaut und resorbiert er die Nahrung. Solange der Magen, der ein Fassungsvermögen von etwa 1,5 bis 2 Litern hat, leer ist, liegen seine Muskelwände dicht aufeinander. Füllt er sich, passt er sich der aufgenommenen Menge an. Im Magen werden die Speisen gesammelt, weiter zerkleinert, mit Verdauungssäften durchmengt und homogenisiert. Eine wichtige Rolle spielt dabei der salzsäure- und enzymhaltige Magensaft. Rund zwei Liter dieser Magensäure produziert der Körper täglich. Die Salzsäure tötet Bakterien ab und öffnet Proteine, damit das Enzym Pepsin sie weiter abbauen kann. Das obere, besonders dehnbare Drittel des Magens dient als eine Art Zwischenlager für den Speisebrei, den die beiden unteren Drittel mit Muskelkontraktionen immer wieder durchwalken, ehe sie ihn nach bis zu sieben Stunden durch den Pförtner portionsweise in den Zwölffingerdarm drücken, der den Anfang des etwa fünf Meter langen Dünndarms bildet.

Dünndarm

Im Dünndarm, dem ersten Darmabschnitt, wird die Verdauung, also der Aufschluss von Nahrungsbestandteilen, abgeschlossen. Verschiedene Enzyme zerlegen im Verlauf von vier bis sechs Stunden die Kohlenhydrate, Eiweiße und Fette weiter in ihre Einzelteile. Zusammen mit Wasser und Elektrolyten gelangen sie über die Dünndarmzotten, einem feinen Netzwerk von Gefäßen auf der Darmwand, ins Blut und von dort aus überall dahin, wo sie gebraucht werden. Der Dünndarm „kooperiert“ mit der Bauchspeicheldrüse und der Leber. Während der Verdauung gibt er Hormone ab, die u. a. die Produktion der Galle und des Bauchspeicheldrüsensekrets fördern, ab einer bestimmten Menge dem Gehirn ein Sättigungsgefühl signalisieren und so den Appetit kontrollieren.

Dickdarm

Nachdem die Darmwände etwa 90 Prozent von dem, was verdaulich ist, resorbiert haben, wandert eine, nun überwiegend unverdauliche, Masse aus Zellulose, Wasser und Bakterien aus dem Dünndarm in den etwa 150 Zentimeter langen Dickdarm, wo die Reste durch Wasserentzug eingedickt werden. Im Dickdarm leben Bakterien und Pilze, die für eine gesunde Darmflora sehr wichtig sind. Sie bauen nicht verdauliche Ballaststoffe zu kurzkettigen Fettsäuren ab. Dieser Prozess kann bis zu 70 Stunden dauern. Stoffe, die weder durch die Enzyme im Dünndarm noch durch die Mikroorganismen im Dickdarm umgewandelt werden können, werden ausgeschieden.

Mastdarm und Ausscheidung

Im Mastdarm findet keine Verdauung mehr statt, aber dem Kot wird noch einmal Flüssigkeit entzogen, bevor er über den Anus ausgeschieden wird. Seine Form, Farbe und Konsistenz hängen – neben der gesundheitlichen Verfassung – vor allem von der Art der Ernährung ab. Vegetarier produzieren dafür größere Mengen, weil sie mehr unverdauliche Ballaststoffe zu sich nehmen, die den Darm aber auch schneller durchlaufen. Die Ausscheidungen von Fleischessern sind dagegen härter und schwerer, weil das proteinhaltige Fleisch länger im Darm bleibt und ihm mehr Wasser entzogen wird. Das tierische Eiweiß sorgt auch dafür, dass der Kot der Fleischesser mehr stinkt als der von Vegetariern. Die tägliche Stuhlmenge liegt bei ausgewogener Mischkost bei etwa 100 - 150 Gramm, kann bei entsprechender Ernährung aber auf bis zu 500 Gramm pro Tag ansteigen. Es ist normal, wenn Stuhlgänge zwischen drei Mal am Tag und drei Mal pro Woche schwanken.